みなさん、産科医療補償制度という制度を聞いたことがありますか?

妊娠をして妊婦検診に行ったことがある方は、産科医療補償制度の加入をお願いされたと思います。

娘のときにも加入をしましたが、正直どんな制度かわかっていなかったし、自分には関係ないかな

と思っていました。

息子を妊娠し妊婦検診で、息子が後遺症が残り障害をもって産まれる可能性が高いと言われ、産婦人科の先生から産科医療補償制度の申請を勧められました。

今回は、産科医療補償制度の申請方法を簡単に紹介できたらと思います。

出産した病院やクリニックに問い合わせをする

まず申請を考えている方がいたら、出産した病院やクリニックに産科医療補償制度の申請をしたいことを伝えます。

私は出産前から産婦人科の先生に、おそらく申請が通ると思うから産まれたら申請して下さいと言われましたが、産んだ後に小児科の先生にも一応相談したら「申請対象外なんじゃない?」と言われました。

産婦人科の先生と小児科の先生で意見が違うってどういうこと!?と思いましたが、私は産婦人科の先生が信用できる先生だったので、産婦人科の先生を信じ申請をすることを決めました。

申請をするしないは自由です。ただ申請をするには先生に診断書を書いてもらう必要があります。

申請をする前に、ネットで申請をしたことがある方のブログを読んだら、先生に診断書を書いてもらえず、申請を断念したという方がいました。

私も小児科の先生に対象外だと思うと言われていたので、診断書を書いてもらえるか不安でしたが、産婦人科の先生に申請を勧められたのと、対象外だったとしても、まずは申請されてほしいと強い思いを伝え、先生に診断書を書いてもらえることになりました。

もし申請に迷っている方や、どうせ申請をしても通らないだろうなと思っている方がいたら、とりあえず申請をした方がいいと思います。

私が出産した病院は、診断書料で¥22,000でした。病院によって違うと思いますが、安くはないです。

ちなみに私は、息子が1歳を過ぎてから申請をしました。

かなりの重度の障害児だと、産まれて半年から申請をした方もいるとブログで見ました。

診断書の依頼が終わったら提出書類を準備する

提出書類は下記の内容です。

①補償認定依頼書

②個人情報に関する同意の確認書

③母子手帳のコピー(出生届出済証明と出産状態が記載されたページ)

④産科医療補償制度 登録証のコピー

先生に依頼した診断書と上記4点の書類がそろったら出産した病院に提出

すべての書類がそろったら、出産した病院へ提出し病院から日本医療機能評価機構へ書類を提出してもらいます。

日本医療機能評価機構に書類の不備などがないことが確認できれば、受理通知書が日本医療機能評価機構から30日以内に郵送で届きます。

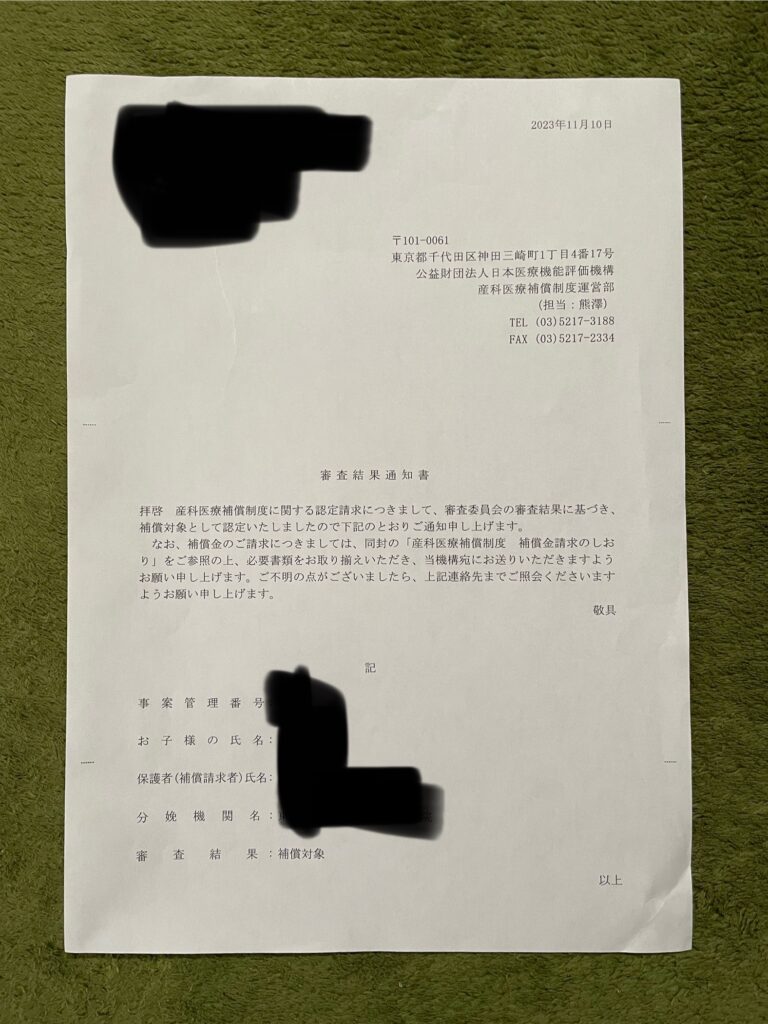

※個人情報の為、名前等消しました。

審査結果の通知が郵送で届く

日本医療機能評価機構に書類が受理され、通知が届くまで原則90日以内に郵送で届きます。

私はぎりぎり90日以内に郵送で届きました。

届くまでに結構な日数が経っていたので、もう補償対象じゃないんだろうなあと半分諦めていました。

※個人情報の為、名前等消しました。

審査結果は「補償対象」「補償対象外」「補償対象外(再申請可能)」のどれか

補償対象→補償対象になった方は、審査結果通知と一緒に補償金の請求案内が同封されます。

補償対象外→補償対象外になった方は、審査結果と対象外になった理由の文書が同封されます。

補償対象外(再申請可能)→審査の時点では補償対象にならなかったけど、将来再申請して補償対象になる可能性がある場合があります。審査結果と対象外の理由が文書が同封されます。※再申請する場合は、再度診断を受ける適切な時期を教えてくれるそうです。

補償金を請求する

補償金を請求する時に必要な書類

①補償金請求書

②補償金請求に関する同意書

③戸籍謄本(家族全員分が記載されている)※取得後3か月以内のもの

④補償請求者の印鑑証明※取得後3か月以内のもの

上記4点がそろったら日本医療機能評価機構へ提出する

提出後、準備一時金と補償分割金が支払われます。

★準備一時金→看護・介護の基盤整備の為の資金 600万円

書類を受領した日から原則として60日以内に600万円が支払われます。

★補償分割金→看護・介護の費用 総額2,400万円(毎年1回120万円を20回)

書類を受領した日、または確認日※のいずれか遅い日から原則60日以内に毎年1回120万円が支払われます。

※確認日とは、子供の誕生日の属する月の初日のことです。例えば子供の誕生日が6月20日の場合、確認日は6月1日になります。

合計3,000万円

最後に

以上、出産した病院へ依頼してから補償金が支払われるまでの流れになります。

私は補償対象になりましたが、あと1週間遅れていたら対象になっていた方や、出生体重があと100gあったら対象になっていた方もいます。

息子はもうすぐ4歳になりますが、障害児を育てるのは想像の何倍も大変です。

きょうだいがいるともっと大変です。

どうしても息子の医療ケアに手がかかり、娘に寂しい思いをさせることもあります。

なのでこの産科医療補償制度は、障害児を育てる家族全員が対象になったらなと思います。

現在息子のことに関して、医療機器や医療物品は無料レンタルや無償でいただける為、そこまでお金がかかることはないので、補償金は大事に貯金していますが、これから何があるかわからないので、未来の為に大事にしたいと思います。